Ce qu’il faut savoir sur Ellis Island

- Ellis Island est un haut lieu de l’histoire des États-Unis au beau milieu de la baie de New York. Cette île posée à quelques encablures de Manhattan et de la statue de la Liberté fut conçue comme un port d’accueil spécial pour les immigrants en provenance d’Europe. L’île a ouvert ses portes 1892.

- Le nom de l’île rend hommage à Samuel Ellis, un immigrant originaire d’Ecosse qui fut propriétaire des lieux dans les années 1770. La ville de New York racheta l’île en 1794 pour y installer un fort, Fort Gibson.

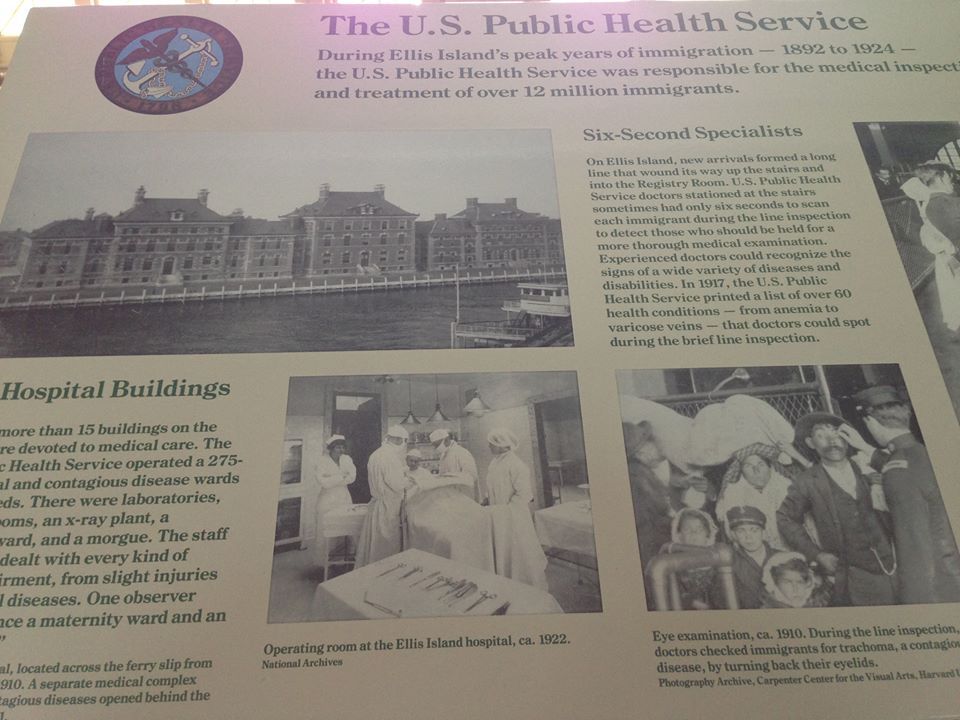

- La petite île vit passer plus de 28 millions de personnes jusqu’à la fermeture du centre d’accueil en 1954. Pour la plupart des immigrants, Ellis Island marquait le début d’une nouvelle vie. Pour d’autres, la fin du rêve américain : en cas de maladie, impossible d’aller plus loin ! 1% des arrivants auraient ainsi été rejetés et renvoyés à leur destination d’origine.

- A l’époque, l’île était une vraie petite ville. Les immigrants trouvaient bureau de change, comptoir pour la vente de billets de train, restaurants et même un coiffeur.

- Les historiens estiment que plus de 100 millions d’Américains ont un de leurs parents qui a débarqué ici. Une émouvante liste de noms gravés dans l’acier se dresse d’ailleurs face à Manhattan.

Que voir sur Ellis Island ?

- Pour découvrir les lieux, placez-vous dans la peau d’un immigrant qui débarque en terre inconnue. Passez le porche d’entrée et admirez l’impressionnant hall. Là, dans un coin, arrêtez-vous quelques instants devant les malles et valises apportés par des immigrants.

- Les nouveaux arrivants attendaient pendant des heures d’être appelés, triés, examinés et enregistrés. Des examens médicaux décidaient qui étaient aptes à être admis sur le sol des États-Unis et qui ne l’était pas… La plupart n’avaient déjà pas grand-chose et, au moment de leur enregistrement, souvent, ils perdaient en plus leur nom. Des noms trop compliqués à prononcer et à écrire pour les fonctionnaires de l’Immigration. Des noms qu’il fallait « américaniser ».

- Pour l’anecdote, l’écrivain Dan Fante raconte que lorsque son grand-père, Nicolas, arriva à New York en 1901 et on voulut l’enregistrer sous le nom de Foy. Nicolas Fante tempêta, hurla les deux mots d’anglais qu’il connaissait, insulta en italien tout ceux qui passait à sa portée, joua même des poings contre les fonctionnaires. Cela faillit lui coûter son admission sur le territoire américain, mais Fante resta Fante !

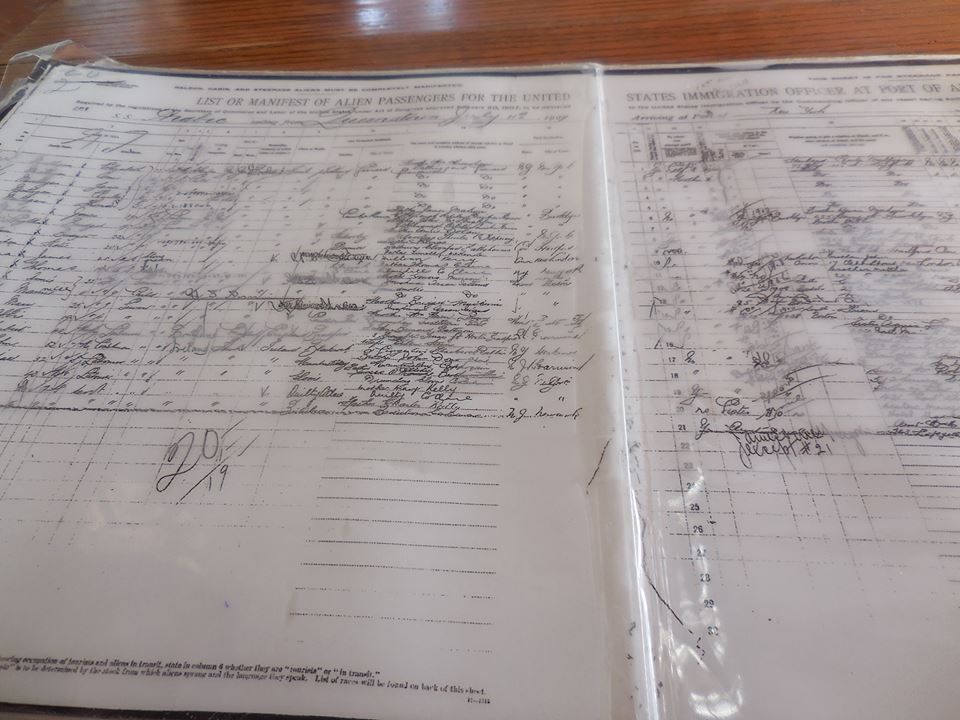

- L’ancien centre d’accueil des immigrants est aujourd’hui convertie en musée. Au fil des salles, vous découvrez une incroyable page de l’histoire de l’Amérique. Dans le Registry Room, vous pourrez trouver des registres de l’époque, avec la décision des autorités américaines concernant le sort de chaque immigrant. A l’étage, les murs des anciennes salles médicales sont couverts d’immenses photos.

- Outre le volet historique, l’île vous offre des vues magnifiques sur le Financial District de Manhattan, notamment la tour One World Trade Center. Vous serez également aux premières loges pour suivre l’activité dans la baie de New York.

Comment aller sur Ellis Island ?

- La visite s’effectue obligatoirement via un passage par la statue de la Liberté. C’est le même ferry, le même billet et le même prix que pour la statue de la Liberté. Vous pouvez réserver donc vos billets sur la page de réservation des billets pour la statue de la Liberté.

- Si vous avez déjà visité la statue de la Liberté et que vous souhaitez uniquement voir ou revoir Ellis Island, il vous suffit de prendre le ferry et de ne pas descendre à l’arrêt de la statue de la Liberté. Ensuite, le ferry partira directement pour Manhattan.

Questions fréquentes

Quel était le but d'Ellis Island ?

De 1892 à 1954, Ellis Island servait de lieu de quarantaine sanitaire pour toute personne souhaitant immigrer aux États-Unis. Les immigrants débarquaient sur l’île et l’administration américaine décidait ou non de les accueillir sur le sol américain. Les autorités américaines voulaient notamment s’assurer que les personnes qui souhaitaient s’installer aux États-Unis n’étaient pas porteuses de maladies contagieuses.

C'est quoi Ellis Island aujourd'hui ?

Ellis Island n’est évidemment plus utilisée comme lieu de quarantaine pour les immigrants. Le site est désormais classé monument historique et géré par le National Park Service, l’administration américaine en charge des parcs nationaux. L’objectif de l’île est de perpétuer la mémoire et l’histoire, en rappelant le fonctionnement et la vie quotidienne des immigrants. Le bâtiment principal abrite d’ailleurs une intéressante exposition pour comprendre le passé de l’île.

Les avis des internautes

- Pierre Adémian : « Moment de grande émotion car une partie de ma famille est arrivée ici. Très didactique, beaucoup de photos. A faire et refaire… Ne pas oublier avec quelle force et volonté ces gens se sont déracinés… »

- Caroline Saleil Commaille : « J’ai adoré cette visite. Elle est nécessaire pour comprendre l’Histoire de New York. Je l’ai faite deux fois et la referai encore. C’est un lieu plein d’émotions ou se sont passées des choses improbables et inimaginables. A faire absolument avec l’audio guide. »

- Marc Boutez : « Très intéressant et prenant. Présenté avec beaucoup de pédagogie. Et les audioguides sont gratuits ».

- Eric Coca : « Lorsque je me suis assis sur les bancs du hall principal, impossible de ne pas penser à ces milliers de famille arrivant loin de chez eux, ne comprenant pas la langue et sans rien mais avec un tel espoir pour l’avenir de leur famille. »

- Alain Vie : « La première impression en arrivant sur l’île est une sensation de mal être. C’est du moins ce que j’ai ressenti. J’ai essayé de me mettre dans la peau d’un immigrant. Arrivait-il sur la terre promise ?… »

- Brigitte Israël : « Très intéressant et très émouvant ! »

- Nicole Couturier : « Lieu chargé d’histoire, qui m’a mis mal à l’aise en pensant à tout ce qui s’y était passé et à la désillusion de toutes les personnes refoulées, surtout quand on entend les critères de sélection. »

- Caro Vegas : « On espère y trouver de la famille qui aurait immigrée… Mais non, c’est pas mon cas. »

- Gil Hou : « Superbe lieu rempli de nostalgie… Une visite guidée très enrichissante. Finissez par les ordinateurs pour rechercher vos ancêtres… Agréable aussi de passer par le bar et prendre un verre dehors. »

- Sandrine Monnomestpersonne : « Très impressionnant. Magnifique, surtout le hall grandiose où l’on peut voir toutes les signatures des arrivants ! Beau musée à découvrir ! »

Ellis Island en photos

Plan d’accès à Ellis Island

Bonjour

Avec le Pass explorer 5 activités, peut on visiter avec 1 seule activité la statue, Liberty Island et Ellis Island, incluant les musées bien sûr ? Au moment de la réservation, faut il indiquer ces 3 lieux (statue, Liberty et Ellis) ?

Merci pour votre retour

Bonjour,

Le New York explore Pass, comme tous les pass, vous donne accès à Liberty Island, au musée de la Statue de la liberté et ensuite ferry vers Ellis Island et visite du musée de l’immigration. Le tout compte pour une activité.

Bonjour, nous souhaitons visiter la couronne de la statue ; à quelle heure devons nous réserver si nous prenons le 1er ferry ? merci (séjour en avril)

Bonjour,

L’heure de réservation pour aller à la Statue de la liberté et la couronne est l’heure du Ferry.

Au moment de réserver vous prenez la première heure disponible.

Bonjour, nous avons réservé la traversée pour la statue de la Liberté et Ellis Island le 5 juillet pour 9 heures et ensuite un vol en hélicoptère a 15 heures. Est-ce que le délai est jouable car nous ne pensons pas visiter le musée de Ellis Island. Merci à vous

Bonjour,

C’est jouable sachant que vous devrez vous présenter à l’héliport au plus tard à 14h15 pour accomplir les formalités d’enregistrement. Après, c’est dommage de ne pas passer un peu de temps sur Ellis Island. L’île mérite de s’y arrêter. Ellis Island offre notamment une très jolie vue sur New York.

Bonjour, nous pensons ne PAS visiter Ellis Island / Musée de l’immigration, mais seulement la Statue de la Liberté (pour utiliser le temps à d’autres visites qui nous intéressent plus). Est-ce qu’on fait l’erreur du siècle ? 🙂

Bonjour,

Chacun est libre de visiter ce qu’il veut ou pas !! Après, Ellis Island offre une très jolie vue sur Manhattan car l’île est plus proche que celle de la statue de la Liberté. Pour cette seule raison là, je vous conseille de descendre à Ellis Island. Après, vous verrez si vous avez envie ou non de pousser la porte du grand hall, qui mérite le coup d’oeil. Et vous aurez peut-être envie d’en voir plus ! Ellis Island est une île qui ne fait pas forcément envie de prime abord car on se dit qu’il y a mieux à faire dans les rues de New York mais son histoire est vraiment prenante.

Bonjour , est il possible de faire juste la liaison d ellis Island pour visiter l’ile, faut il réserver un musée sur place ou autre ?

Emmanuel,

Ellis Island ne peut pas se visiter seule : la visite se fait dans le cadre d’un billet groupé avec la statue de la Liberté. Le ferry s’arrête à la statue puis à Ellis Island. Libre à vous de ne pas descendre à la statue mais cela serait dommage! Le musée de l’immigration d’Ellis Island est inclut dans le billet et ne nécessite pas de réservation préalable.

Bonjour

Nous avons prit le City Pass , combien de temps mets on pour faire la visite de la statue plus Ellis Island ?

Bonjour,

Je ne vois pas votre réservation parmi nos réservations…